制御情報工学研究室

概要

制御工学は蒸気機関から始まりIoT社会を支える

本研究室では「制御工学」に関する研究に取り組んでいます。 制御工学の始まりは蒸気機関の発明まで遡るといわれています。 蒸気機関が発明されたことにより、人は自由にエネルギーを取り出す術を得ました。 その結果、エネルギーを適切に取り出し、「もの」を自在に動かす「方法」が必要になったのです。 それが制御工学です。 制御工学はこれまでに様々な発展を遂げて科学技術に貢献してきましたが、 これからもIoT社会を支える基盤技術となると考えています。

自主性・問題発見・問題解決力を養う

「研究」活動と授業に基づく「勉強」との大きな違いは、問題が与えられないことです。 研究テーマに即して問題を見つけ解決することが必要です。 この過程には高い自主性が求められます。 本研究室では教員との定期的なミーティング以外に、研究室内での勉強会などを通じてこれらの力を身につける環境を整えています。

基本情報

| 研究室スタッフ | 教授・若佐裕治、助教・足立亮介 |

|---|---|

| 専門分野 | 制御工学、システム工学 |

| 研究テーマ | 人工知能を利用した制御システムの設計、電力システムの最適化、IoTシステムの制御 |

| 研究キーワード | 制御システム、最適化、機械学習、データ科学、人工知能、IoT(もののインターネット)、ネットワークサイエンス |

| 研究室ホームページ |

研究紹介

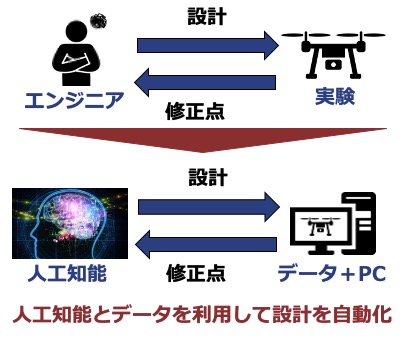

データ科学と人工知能を応用した制御システムの設計

ロボットのなどを制御するためには、まずどのように制御対象に動いて欲しいかを決めます。 そして、その動作を実現させるために対象を制御する機器(制御器)を調整します。 この作業は実験と設計を繰り返すため、多くの時間と労力が必要です。 そこで本研究室では、データ科学と人工知能を利用して、実験と設計に人の手の介在がほとんどない自動化された制御システムの設計手法を目指して研究しています。

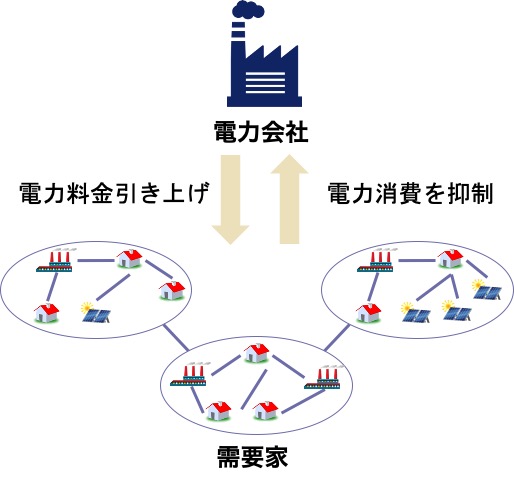

電力システムの需要家制御・分散最適化

電力供給の基本方針に「同時同量の原則」があります。 これは電力の消費量(需要量)と発電量(供給量)を常に一致させないといけないということです。 この原則が崩れると、大規模な停電を引き起こします。 従来の方法では、消費量に合わせて電力会社が発電量を調整していました。 しかし、最近では需要家に割引制度などを適用して需要量を減らす「需要家の制御」に注目が集まっています。 本研究室では、需要家の制御手法の開発や分散最適化手法を需要家制御に応用する研究をしています。

大規模システムのネットワーク構造に着目した制御

電力システムや感染症の伝搬などは非常に大規模なシステムです。 このような大規模なシステムを制御するためには高性能なパソコンを用いて複雑で大規模な計算をする必要があります。 本研究ではこのような高コストな制御手法に代わるネットワーク構造に着目した制御手法の構築を目指しています。 ネットワーク構造に着目することで、制御を分散化させて計算負荷なども分散化できると考えられます。