エネルギー変換デバイス工学研究室

概要

エネルギー・リサイクルのカギ -熱電変換技術-

熱エネルギーを直接電気エネルギーに変換する熱電変換は、火力発電の蒸気タービンのように高温度の熱源を必要とせず、数百度の熱源でも(体温でも)発電することができます。 そのため、廃棄物のリサイクルのように、無駄に捨てられている熱エネルギーを有用な電気エネルギーに変換できるエネルギー・リサイクルのカギとして注目されています。 また、IoTのセンサーなどの電源として、あらゆる環境の中のわずかなエネルギーを利用して発電を行うエネルギー・ハーべスティングが注目されていますが、熱電変換はその中の有力な発電技術として考えられています。

熱電変換技術の歴史

物質に温度差を与えると電圧が発生するゼーベック効果は、エールステッドが電流磁界を発見した直後の1821年にゼーベックにより発見されました。 その後、ボルタらによる電池やピクシー/アンペアの交流発電機が発明された19世紀中ころには熱電地として使用されるなど、古い歴史をもっています。 また、半導体を用いた熱電発電素子の研究は、トランジスタが発明される頃と同時に始まり、1950年代には熱電変換技術の一つである固体素子で冷却ができる電子冷却素子ブームが起こっています。 実際に熱電発電素子が応用された例は、アポロ計画の宇宙船やガリレオなどの惑星探査衛星の発電器として、ラジオアイソトープを熱源とした熱電発電器が搭載され、特殊環境下の発電器として開発が進められました。 近年、未利用エネルギーの有効活用の一技術として、熱電変換技術が見直されています。 このように、熱電変換技術は古くて、未来に通じる新しい技術です。

研究紹介

高効率新規熱電材料の開発

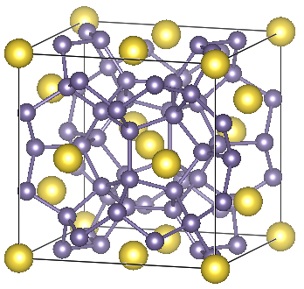

熱はガラスのように伝えず、電気は結晶のように良く伝える(PGEC:Phonon Glass & Electron Crystal)材料探査を指針に、研究開発しています。 主に、ジントル化合物、特にその中のクラスレート化合物を中心にして、放電プラズマ装置を用いて熱電材料の焼結体を作製し、その熱電特性の評価を行っています。 材料開発には、単にあらゆる元素の組み合わせを試すのではなく、電子構造計算から熱電材料に適した化合物をピック・アップして行っています。

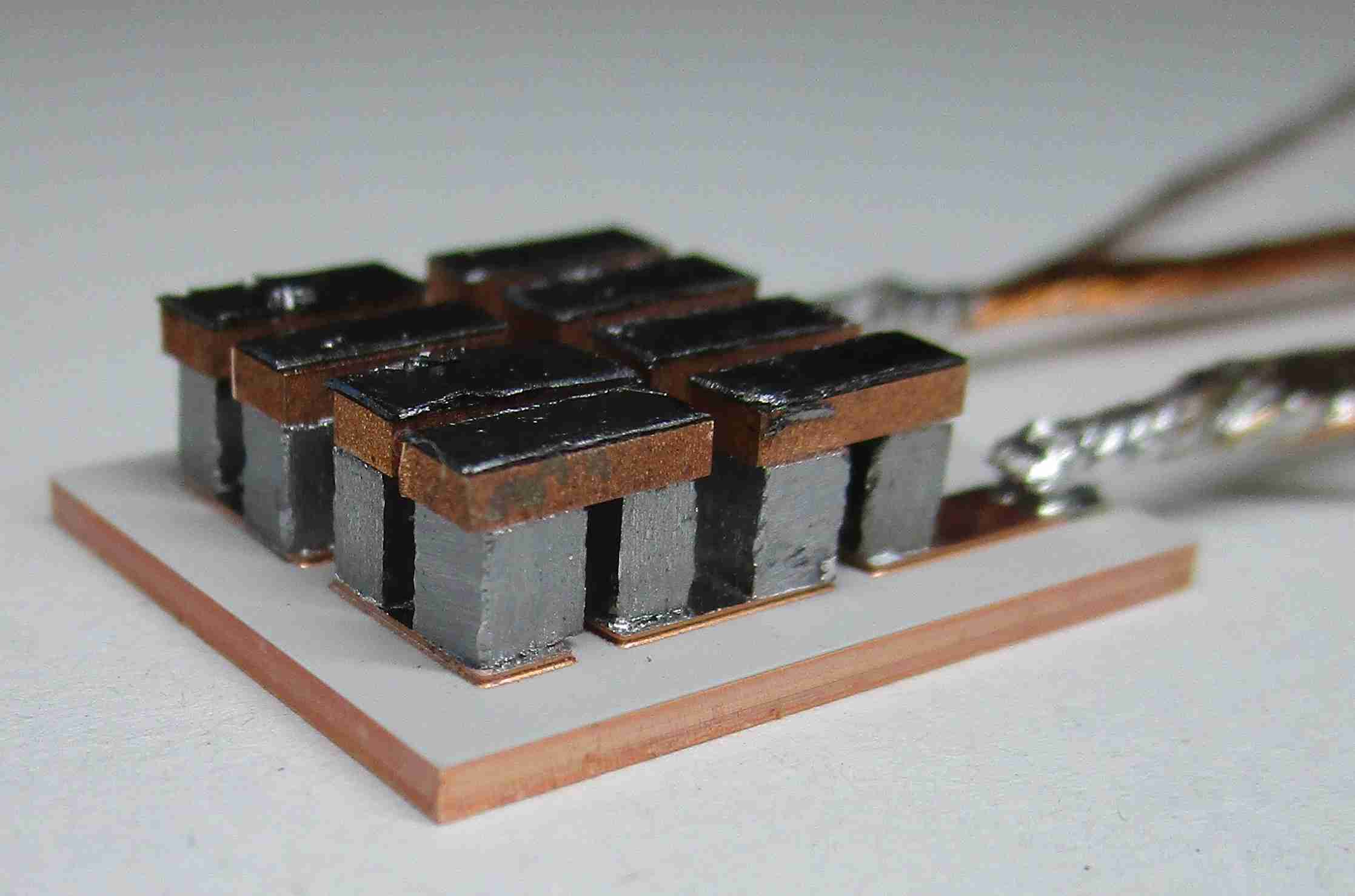

熱電発電素子の開発

開発された高効率熱電材料を使用して、熱電発電素子の試作、性能評価を行っています。 写真は約1cm平方、高さ約3mmの大きさの試作された熱電発電素子です。 この小さな発電素子で、上下に400Kの温度差をつけると、約1W発電し、そのエネルギー変換効率は約10%の値に達しています。 また、一体焼結法を用いて温度領域で熱電性能が異なる材料を繋いだ焼結体を作製し、広い温度領域で使用できるセグメント型素子の開発も行っています。